Nunca foi feito um filme melhor sobre o esporte mais popular do planeta. Situada e focada em São Paulo, obra de Ugo Giorgetti marcou época e tem envergadura universal, pela natureza do tema

Todo alguém que já foi garoto e se encantou com uma bola ainda antes de aprender a falar, sabe o que é a paixão pelo futebol. Mesmo por um instante, já sonhou em marcar um gol em um estádio lotado, causando o gozo da multidão.

Como Chico Buarque na sua O Futebol, já treinou por horas depois da aula aquele drible especial “para estufar esse filó como eu sonhei / só se eu fosse o rei…”, que seu craque favorito realizava com maestria.

Não sendo “bom de linha”, ou mesmo por capricho, já foi o “antigol”, o goleiro, o guarda-metas, aquele jogador diferente que “joga com as mãos” e ostenta via de regra o número 1 às costas de uma camisa de mangas longas. Fazer uma defesa e gritar o nome do seu “arqueiro de coração”: “Maaaangaaa!”, “Leãããooo!”, “Valdir Peeeereeees!”; ou fazer um golaço e “Sergiiiinho!”, “Ziiicoooo!”, “Sócraaaateess!”.

Todo garoto já foi um camisa dez da Seleção. E parece incrível que, mesmo com tantas crianças, adolescentes, jovens e adultos, e praticantes e apaixonados mundo afora — entre eles tantos cineastas, músicos, escritores, artistas de toda sorte — nunca se tenha conseguido realizar um filme de ficção à altura dessa paixão.

Já se fez de tudo. De boxe, das artes marciais do oriente, atletismo, esqui, automobilismo, basquete, baseados em realidade ou não — sem citar exemplos aqui, dado que o cardápio é vário e o leitor vai encontrar fácil, de Scorsese a Spielberg, de Rocky a Bruce Lee, sempre há um filme de esporte feito obra-prima. Sobre o futebol, praticamente nada. Nada marcante.

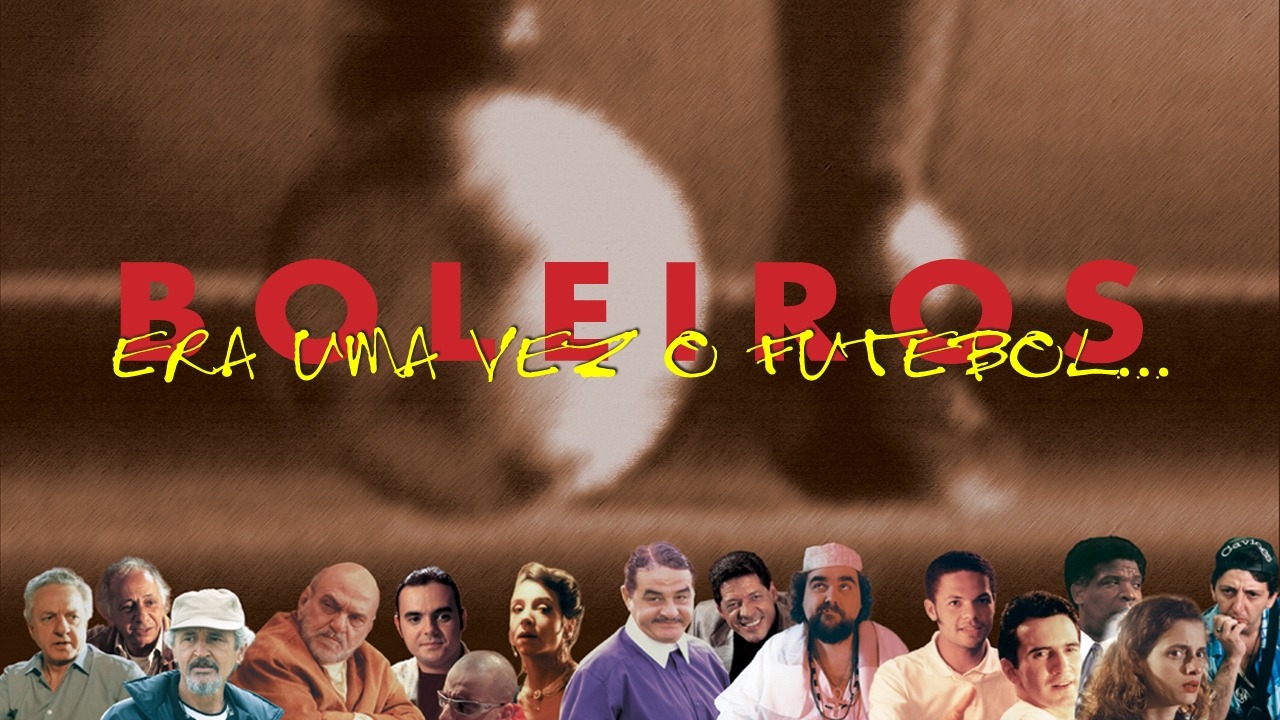

Há uma exceção. Um oásis. Praticamente um milagre. Em 1998, Ugo Giorgetti deu à luz Boleiros – Era uma Vez o Futebol. Uma pérola, um golaço, um filó estufado. E como as grandes jogadas de Pelé, prima pela simplicidade. Difícil, mas é simples.

Talvez o motivo de até então não haver um filme sobre futebol que convença se dê pela impossibilidade de reproduzir as jogadas na mesma intensidade do que podemos ver ao vivo, ou mesmo pela tevê.

Uma teoria: ao reproduzir uma luta de boxe, por exemplo, quando aproximamos a câmera, um jab, um direto, ou um gancho ganham contornos “cinematográficos”, bem como nas artes marciais do oriente um golpe qualquer de caratê ou kung fu, com o close tudo ganha em emoção, em nuance. O beisebol — devagar que só — ganha com o close, que todo filme exige, volta e meia. E o golfe, a natação, o tênis, todos, praticamente.

Ao reproduzirmos uma jogada de futebol, entretanto, o efeito é contrário. Perde a amplitude, o timing, não combina em câmera lenta, tampouco na velocidade aproximada. O futebol parece muito fruto da imaginação. É assunto, está embutido no imaginário. Não cabe em si.

Eis o trunfo de Boleiros. O roteiro, escrito pelo próprio diretor, trata justamente da mística do futebol, que são suas histórias, os causos. A trama cuida de um grupo de ex-jogadores, os chamados “boleiros”. Reunidos num bar em um bairro paulistano, repleto de fotografias de jogadores nas paredes, entre as quais algumas dos próprios protagonistas.

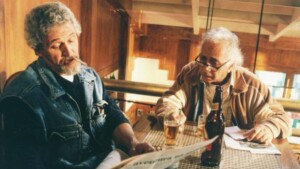

É uma noite fria como tantas da terra da garoa, e para eles apenas mais uma noite de conversa regada a copos de chope e petiscos de boteco. Cada um conta uma história, e assim o filme vai desenrolando. Boleiros é, no fim das contas, para ficar na linguagem boleira, pura “resenha”.

Já foi dito por aí que Ugo Giorgetti faz no cinema o que Adoniram Barbosa fez em música. Tem sempre como protagonistas a gente paulistana, os lugares paulistanos, e no caso de Boleiros os times paulistanos. No filme, é o futebol paulista que está em foco. Uma ou outra citação ao Rio de Janeiro ou ao futebol nordestino — caso do personagem Mamamá, promessa que veio de Pernambuco para jogar “naquele timaço do Palmeiras” e hoje encara a dura realidade de ex-jogador, a mesma de todos aqueles homens ao redor da mesa. Uns e outros bem de vida, outros nem tanto. Outros longe disso.

O cineasta é descendente de italianos, criado em Santana, na zona norte de São Paulo, onde nasceu em 1942. Desde sempre, fez da cidade cenário de sua obra, como é de sua vida. A Pauliceia dos espanhóis, judeus, árabes, italianos, afrodescendentes e nordestinos. Seus conflitos, folclore e alegorias.

Palmeirense desde o nascimento, Giorgetti joga em terreno que conhece muito bem. Sabe muito de futebol. Assinou por quinze anos a coluna “Boleiros” aos domingos no Estadão. Roteirista de primeira, capta muito bem histórias de jogadores, treinadores, árbitros e torcedores.

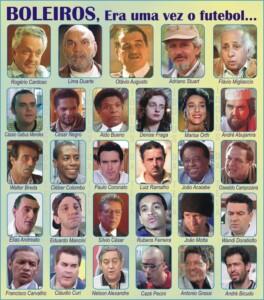

Como trabalhou e trabalha com cinema publicitário desde 1966, o diretor tem olho clínico para escolher aqueles que vão “vender seu produto”. A mesa do boteco no filme é um amontoado de craques também na arte dramática. Giorgetti reuniu gênios como Flávio Migliaccio, Adriano Stuart, Rogério Cardoso e João Acaiabe.

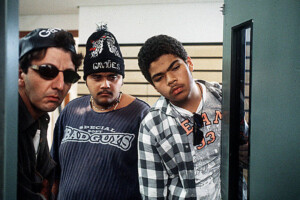

Fora da mesa, dão vida às histórias alguns mitos da estirpe de Lima Duarte, interpretando um genial técnico durão de um antigo Palmeiras, além de muitos talentos como os corintianos Adilson Pancho, Robson Nunes e Eduardo Mancini, que levam um jogador machucado ao Pai Vavá, encarnado por um hilariante André Abujamra. E a figura do “juiz ladrão” consagrada por Otávio Augusto. A história do craque Azul (Cleber Colombo), jogador negro como tantos, que à noite é parado pela polícia por estar “dirigindo e dando risada”. Cássio Gabus Mendes como o repórter obstinado pelo ídolo de infância Paulinho Majestade. E as incríveis Denise Fraga no papel da namorada de Azul, o craque que a abandonara; e Marisa Orth, a mulher fatal que seduz um galã atleta do elenco palmeirense, para desespero do técnico (Lima Duarte), que profere a ela o genial “a senhora não sabe o que é um Parmera e Curintia!”.

Como já relatado, Ugo Giorgeti aprendeu e fez escola no cinema publicitário. Após uma série de documentários em curta metragem nos 1970’s (destaque para Campos Elíseos, 1973), sua obra ficcional inicia em 1985 com o drama Jogo Duro. Depois realiza o documentário Quebrando a Cara (1986) sobre o boxeador Eder Jofre. Realizou em série a seguir Festa (1989), Sábado (1995), Uma Outra Cidade (2000), O Príncipe (2002), Solo (2010), Cara ou Coroa (2012) e Uma Noite em Sampa (2015), entre outros. No meio de todos, ainda bate um bolão neste Boleiros, e tenta Boleiros 2 (2006) — uma continuação bacana mas sem o mesmo êxito e impacto do primeiro.

O encantamento de Boleiros se dá justamente naquilo que o futebol tem de mais cativante: a mitologia, suas histórias, lendas e todo folclore em torno. Jogadores são — a quem nutre essa paixão — como super-heróis, para crianças e adultos. Só que, como todo mundo, eles envelhecem.

É comovente a passagem na qual o personagem de Flávio Migliaccio, o ídolo corintiano Naldinho, craque dos anos 1930 e 40, mais velho dos senhores à mesa do bar, ante a sua imagem jovem e atlética numa das fotografias na parede, não se reconhece mais, ele empunha o retrato e aponta: “eu sei que sou eu, mas não sou eu…”. Quase impossível não ir às lágrimas com tamanha humanidade. Afinal, futebol é sonho. E a realidade dói, como a entrada de um zagueiro.

A propósito, cena marcante é a do personagem Tito (Oswaldo Campozana), ex-jogador da Seleção que agora é técnico. Fim de festa, bar vazio, emocionado, ele relata: “parar de jogar bola não é justo. Eu joguei futebol por vinte anos, faz 25 anos que eu sou técnico, e quando eu sonho, sonho que estou jogando, eu nunca sonho que estou lá sentado num banco treinando um time”.

Boleiros é tocante para quem gosta, ou não, de futebol.

Para quem gosta, é obra de Morfeu.

…

Ouça. Leia. Assista:

Boleiros – Era Uma Vez o Futebol (1998)

O Futebol – Chico Buarque

Ugo Giorgetti – O Sonho Intacto – livro, por Rosane Pavam

…

Imagens: reprodução